|

第二届上海大学十大学术进展候选项目简介 (申报编号:XSJZ-202204)

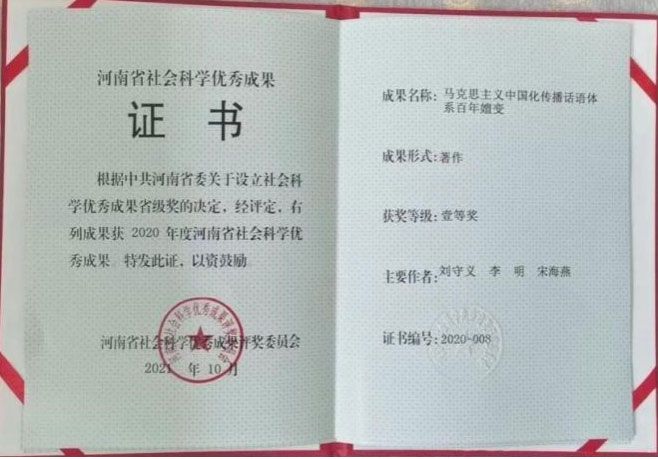

一、学术进展名称及负责人 马克思主义中国化百年传播话语体系变迁研究(1919-2018) 周宇豪(上海大学新闻传播学院教授) 二、项目背景 马克思主义中国化百年传播话语体系变迁是一个世纪以来中国共产党人不断寻求马克思主义基本原理同中国实际国情相结合之路的真实写照,也是中国优秀传统文化不断得到继承和升华并成为马克思主义中国化思想沃土的重要印证。其中,习近平对马克思主义中国化传播话语体系的创新发展不仅丰富了当代马克思主义中国化传播话语体系的内容,而且彰显了马克思主义中国化所蕴含的当代中国风格和中国气派以及与之相关的马克思主义当代价值和时代意义,开辟了马克思主义中国化传播话语体系的新境界。 通过对百年来马克思主义中国化传播话语体系变迁研究,可以进一步深化对中国共产党执政成果和执政规律的认识,从而在学术思想上充分理解和准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的本质内涵及其对于推动实践发展和回答时代课题的重大理论及现实价值,并精准领会这一思想为何能够成为历史性变革的根本指针。 三、学术进展及创新点 本课题研究生动彰显中国共产党在不同历史时期如何正确把握所处历史方位和时代坐标,与时俱进创新发展马克思主义基本原理与中国实际有机结合的动态历史过程。主要创新点如下: 1.提出改革开放以来中国共产党由“建设性”政党向“改革创新性”政党的转变更能凸显中国共产党所具有的随着时代发展不断自我更新、自我修复和与时俱进的政治品质。 2.马克思主义中国化百年传播话语体系变迁对构建以人类命运共同体为核心价值导向的国际话语权具有重要的启发性意义。 3.提出改革开放以来中国共产党由“建设性”政党向“改革创新性”政党的转变。这种转变更能凸显党所具有的随着时代发展不断自我更新、自我修复和与时俱进的政治品质。 4.提出了习近平开辟马克思主义中国化传播话语体系的新境界。这不仅是课题研究的理论总结和归宿,也是对整个课题话语体系的完善和丰富,从逻辑层次上实现了总课题话语体系的层层递进和有机转换。 5.提出话语体系变迁的概念。本课题立足马克思主义中国化百年传播话语体系变迁,对马克思主义中国化传播话语体系变迁及影响这种变迁的各种社会、文化、技术因素进行系统、全面的分析。 四、研究成果及应用情况、学术及社会影响 1. 代表性成果(论著、专利及获奖) (1)《马克思主义中国化传播话语体系百年嬗变》,人民出版社,2022 (2)《习近平国际传播观的科学内涵、核心内容和时代特征》,新闻与传播评论,2022年第6期 (3)《习近平国际传播观形成发展探析》,海河传媒,2022第6期。 (4)《马克思主义中国化传播话语体系百年变迁逻辑纹理》,《青年记者》,2021年6月。 2. 学术及社会影响 (1)同行评价: 本项目阶段性研究成果和学术积累引起了学界关注和好评。武汉大学罗以澄教授、中国人民大学刘小燕教授等给予很高评价,认为研究思路清晰,逻辑架构科学合理,立意高远富有创新。华北水利水电大学原党委书记朱海风教授认为,该项目论证全面而具体,从跨学科角度对马克思主义中国化百年传播话语体系展开研究,视角新颖,内容丰富。新华网、人民网、中国社会科学报、中国社会科学网等媒体都曾经对本项目进行过长篇报道。 近年的一些硕博士论文和著作及学术文章对上述研究成果中的观点有较多的引用,可以体现在以下几个方面:独著论文《传统媒体与新媒体融合的现状与困境》被引用超过100次;独著论文《马克思主义中国化话语体系变迁的政治学考察》被引用18次;独著论文《文化软实力传播过程中的输出性与渗透性研究》被引用13次,还有其他与本项目研究相关的阶段性成果被引用多次。 (2)社会影响 根据中国知网统计,其它学术成果也收到了较好的社会评价。其中,论文《什么是马克思主义中国化》被评为“河南省纪念新中国成立60周年优秀论文”;著作《马克思主义中国化话语体系百年嬗变》和《新时代马克思主义新闻观中国化创新发展》获得“河南省哲学社会科学优秀成果一等奖”;专著《作为社会资本的网络媒介研究》被评为“河南省哲学社会科学优秀成果三等奖”;研究报告《推动传统媒体与新兴媒体融合发展研究》获得“河南省政府发展研究奖二等奖”;研究报告《中原经济区建设中新闻媒体的影响和作用》被评为第五届“河南省政府发展研究奖三等奖”。

|